篠島の歴史

HISTORY

篠 島 Episode 1

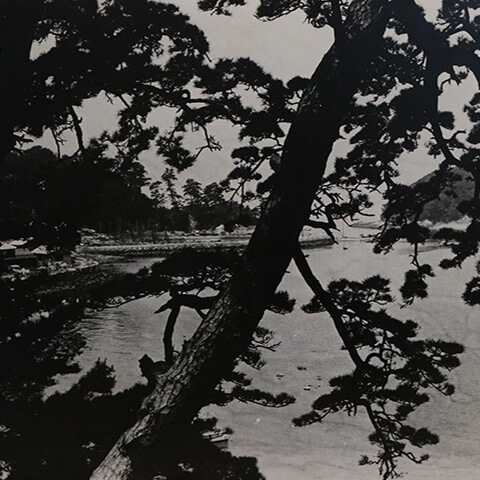

篠島は、三河湾に浮かぶ離島。神明神社からは縄文後期の貝塚が発見され、木島には弥生時代の遺跡があり、古墳も多数発見されています。

江戸時代には、漁業とともに海運業を営む島民が多く、明治時代になると、沿岸漁業・近海漁業が盛んになりました。1876年には、本土の師崎村や日間賀島村と合併して鴻崎村(こうざきむら)となった後、1881年に、再び3つの村に分かれ「篠島村」となりました。1957年には離島振興法の第7次指定地域となり、日間賀島・佐久島とともに「愛知三島」と名付けられました。

伊勢神宮との深い関わり Episode 2

篠島には、女の神様を祭り伊勢神宮の古材が下賜されている『神明神社』と、男の神様を祭る『八王子社』というふたつの神社があります。

その昔、伊勢神宮を創建したといわれる倭姫命(やまとひめのみこと)が船で伊勢湾を御巡幸中、篠島に立ち寄り鯛の漁りをご覧になったことで、御贄所(おんにえどころ/神宮にお備えする魚介類の漁場)と定めたとの伝承も残っています。

それ以来、島で獲れた鯛を塩漬けにし、毎年決まった数だけ伊勢神宮に鳳凰する祭礼「御弊鯛(おんべだい)奉納」の伝統が1000年以上、今でも途絶えることなく続いています。つながりの深さから、島の一部は伊勢神宮領となっており、神明神社においては約1200年、八王子社は約800年もの長きに渡り、祭礼が受け継がれています。

若い衆宿 Episode 3

「若い衆宿」の制度は、離島の寒村である篠島で、家庭生活上の問題と、村の伝統を継承させるための最上の手段としてはぐくまれてきた、離島における生活上の知恵でした。

| 一、 | 海難・火災・急病人の救援から早朝の出漁に至るまで、集団生活をしている ため、一斉に速やかに行動することができる |

|---|---|

| 二、 | 住居問題の緩和と個室の確保 篠島の家は小さく部屋数も少ないため、大勢の子供たちが成長しても個室を 与える余裕がなかった青年たちを一カ所に集めて寝かせることで各家庭の緩 和を図ることができた |

| 三、 | 寝起き、苦楽を共にすることによって団結心が強くなる |

| 四、 | 切磋琢磨の場であるなどを目的にしていた |

帝 井 Episode 4

南朝の後醍醐天皇の皇子、義良(のりなが)親王が島に漂着されました。その際、親王の飲料水を探し求め、ここに発見。さっそく井戸を掘り、城山にいる親王にさしあげたそうです。その井戸には、後村上天皇(義良親王)を祀っています。

お遍路さん Episode 5

814年、東国を行脚していた弘法大師(空海)は、三河国を巡った後、大井の聖崎(現在の知多郡南知多町)から知多半島に上陸しました。知多半島の風土や地形が四国に似通っていることに驚き、

「西浦や 東浦あり 日間賀島 篠島かけて 四国なるらん」

という歌を詠んだとされています。この逸話から、大井の聖崎には上陸大師像が建立されています。

約1000年後の1809年、現在の知多市の妙楽寺の第13世亮山阿闍梨和尚が、弘法大師の夢告によって霊場の開創を発願。当時の知多半島には約300の寺院がありましたが、真言宗の寺は約30に過ぎなかったため、他宗の寺院にも依頼して知多四国霊場を開創しています。亮山は3回にわたって四国に巡拝を重ねると、百姓の岡戸半蔵や武士の武田安兵衛の協力も得て、1824年に各札所に木像を奉安し終えました。亮山に加えて半蔵行者と安兵衛行者の3人は、知多四国霊場の三開祖として祀られています。